「認知症」と聞くと、どう接したらよいか分からないなどの「とまどい」を感じる方も多いと思います。

「認知症高齢者が300 万人以上」と言われている現代、ご家族やご近所に認知症を患われている方がいるという状況が日常化しつつあります。もし、そういった状況にあるとき、どういった行動をすればよいでしょうか。

もっとも大事なことは、認知症という障がいを抱えながらも「自分らしく、幸福に生きる」ことはできますし、幸福に生きる権利があるということです。

認知症は特別なことでは無く、誰もがなり得る脳の病気から生じる認知機能の障がいであるということを正しく理解していただきたいと考え、今号よりシリーズとして「認知症に関して」お伝えいたします。

認知症とは

いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下して、複数の認知障がいがあるために社会生活に支障をきたすようになった状態。

簡単に言うと、記憶や判断力などの障がいが起こり、日常生活が送れなくなった状態。

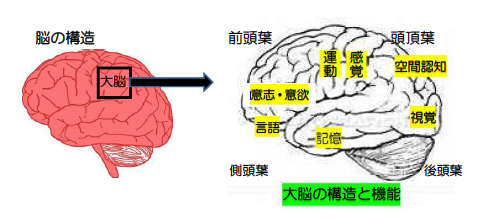

大脳の働きには日常生活を送る中で欠かせない機能がたくさんあります。高齢期には、身体の衰え等から外出の機会が減り、生活が単調になりがちです。生活に刺激が少なくなると、図のような様々な機能を使わず生活を送るようになります。

「使わない機能は衰えます。」衰えが進むと、使わない機能は使えない機能となり、認知症を発症することがあります。 年齢を重ねると必ずしも認知症を発症するということではありませんが、できるだけ脳のたくさんの場所を使い、刺激を受けることで認知症の予防につながります。

記憶障害(物忘れ)

認知症と聞くと「物忘れ」を連想される方も多いと思います。年齢を重ねるにつれ、身体を使う機会の減少した機能が増えてきます。使う機会が減少すると、その機能は衰えていきます。つまり老化現象です。

脳も例外ではなく、使う機会の減少した機能は衰え、「物忘れ」が必然的に増えてきます。軽い物忘れの段階で認知症を予防するため生活の中に刺激を得る何かを取り入れることがとても大切です。

では認知症による「病的な物忘れ」と老化現象による「物忘れ」とはどういった違いがあるのでしょうか。

認知症

・体験そのものを忘れる

・忘れた事を理解できない

・食べたこと自体を忘れる

・約束したことを忘れる

・買い物に行ったことを忘れ、また買いに行く

・日付や曜日、場所等がわからなくなる

・ヒントを与えても出来事を思い出せない

・つじつまを合わせるなど作り話をよくする

・日常生活に支障をきたすことがある

老化現象

・体験の一部を忘れる

・忘れたことを自覚している

・何を食べたか忘れる

・約束をうっかり忘れる

・買い物に行ったとき、買う物を忘れる

・日付や曜日、場所などを忘れることがある

・ヒントを与えると出来事を思い出す。

・作り話をしない

・日常生活に支障はない

認知症には、たくさんの種類の病気が原因疾患としてあります。早期発見・治療・対応がとても大切です。

まずは、かかりつけ医等に相談しましょう。